放送と通信の融合 〜IPマルチキャスト放送の法的問題の検討

1.最近の話題

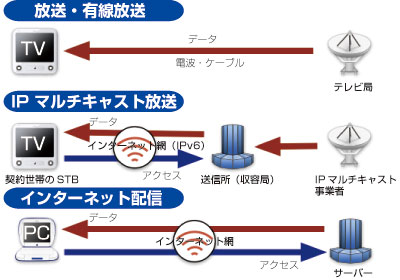

a IPマルチキャスト放送とは、光ファイバーなどブロードバンド(高速大容量)通信網を利用したインターネットを経由して映像と音声のデータを送り、契約世帯のテレビに映し出すサービス。セット・トップ・ボックス(STB)と呼ばれる専用チューナーをテレビにつなげて視聴するものであり、不特定多数の視聴者が見るこれまでのテレビ放送とは区別される。難視聴地域対策として利用できるほか、チャンネル数に制約がないため、放送が専門化、多様化する可能性がある。既に事業者として4社が登録している。

※IPマルチキャスト放送の場合、データの蓄積(複製)は伴わない。

b 「You Tube Broadcast Yourself」 http://www.youtube.com

2.現行法制度

1)著作権(copyright)

著作権者が複製権(著21条)、公衆送信権(23条)等の支分権を有している。

(適用除外)いわゆる「制限規定」

・「放送」事業者による一時的固定(44条)

・営利を目的としない有線放送(38条2項)

(平成9年著作権法改正により整理)

2)著作隣接権(neighbouring right)

イ)実演家(俳優、演奏家、歌手等)の権利

録音、録画権(91条)、放送権、有線放送権(92条)、送信可能化権(92条の2)

原則 ワンチャンス主義(92条2項)

すなわち、以下の場合、放送権、有線放送権は認められない。

?@実演の放送を受けた有線放送(92条2項1号)

?A録音・録画物を用いる放送・有線放送(92条2項2号)

→ 相当な額の報酬請求権(94条2項)

放送のための固定により作成した録音・録画物を用いたリピート放送・ケーブルネット放送、マイクロネット放送については、放送事業者は実演家に相当な額の対価を支払わなければならない。

商業用レコードの二次的使用料(95条)

ロ)放送事業者の権利

複製権(98条)、再放送権、有線放送権(99条)、送信可能化権(99条の2)、TV放送の伝達権(100条)

(適用除外)

・法令の規定により有線放送を行わなければならない場合(99条2項)

ハ)有線放送事業者の権利

複製権(100条の2)、放送権、再放送権(100条の3)、送信可能化権(100条の4)、有線TVの伝達権(100条の5)

4)放送と通信の場合の比較

現行の著作権法においては、テレビ放送は著作権法上「放送」として扱われ、IPマルチキャスト放送は「自動公衆送信」(通信)と扱われている。

そこで、放送局は、テレビ放送に関しては著作隣接権を持つ歌手・俳優などの実演家やレコード会社などに事前に許諾を得る必要はなく、放送後に使用料を支払うだけでよい。

ところが、インターネット配信では、事前に実演家やレコード会社などへ個別の了解が必要となり、権利処理の時間と手間がかかる。

5)IPマルチキャスト放送は、「有線放送」or「自動公衆送信」

「有線放送」とは、公衆によって同一内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信であって、

?@ 有線電気通信設備により受信者に対し一斉に送信が行われること

?A 送信された番組を受信者が実際に視聴しているかどうかにかかわらず、受信者の受信装置まで常時当該番組が届いていること

個人が特定調停を申し立てた場合、通常、債権者から借入れと返済の経過(取引明細)の提出を求め、これをもとに、利息制限法に基づいた利息の再計算(引き直し)を行って債務の減額を図ります。こうして決められた負債総額を前提に、債権者との間で返済条件を話し合うことになります。

3.最近の動き

○通信・放送の在り方に関する懇談会(2006年6月6日)

地上波デジタル放送のIPマルチキャストによる再送信(7頁)

「地上波デジタル放送のIPマルチキャストによる再送信を行う際、送信範囲を現行の地上波免許に定められた放送対象地域に限定すべきとの議論があるが、デジタル化・IP化の特徴の一つは、距離や地域の制約を取り払うことにあり、地方局の番組制作力の強化と経営基盤の充実に資する面もあるため、基本的には再送信に地域限定を設けるべきではないと考えられる。

しかし、本来この問題は事業者の側で判断すべき事柄であり、行政の側がその判断に積極的に関与することは適当ではない。従って、行政は、基本的には難視聴地域への地上波放送の到達のための補完手段としてのIPマルチキャストは推進すべきであるが、それを超える部分については、各放送事業者が自らの判断により、関係者との協議を踏まえて決定すべきである。例えばキー局の番組を再送信した場合の地方局の経営への影響等、現実には様々な問題が生じ得るので、それへの配慮は必要である。」

○「知的財産推進計画2006」(2006年6月8日、知的財産戦略本部)

・IPマルチキャストの著作権法上の扱い(4頁)

「放送の法体系上、電気通信役務利用放送は放送の一種であるにもかかわらず、役務利用放送事業者によるIPマルチキャスト放送は著作権法上通信と解釈され、権利処理の際に不利に扱われている。従って、政府は、電気通信役務利用放送全体が著作権法上も放送として扱われるよう、速やかに対応すべきである。

また、現行の著作権法には、実態にそぐわない規定が散見されることから、放送・有線放送区分を統合し、伝送路の多様化に対応した包括的な規定とする等、利用者利便や技術革新に的確に対応した抜本改正を行うべきである。」

・IPマルチキャスト放送の積極的活用を図る(89頁)

「2011年の地上デジタル放送への全面移行を円滑に実現することを目指して、IPマルチキャスト方式により地上放送を同時再送信することについて、著作権法上『有線放送』と同様の取扱いにするため、2006年度中のできるだけ早い国会に著作権法の改正案を提出するとともに、放送法制についてもこれに伴い必要な措置を速やかに講ずる。また、IPマルチキャスト方式による自主放送の取扱いを含め、今後の通信・放送の融合や技術革新の状況に柔軟に対応するための放送法制や著作権法などの関連法制の在り方については、関係省庁間の連携の下、引き続き検討を行い必要な措置を講ずる。これらの措置を行うに際しては、クリエーターに十分な報酬が支払われるよう配慮する。

2006年度から、IPマルチキャスト放送事業者自らが魅力的な放送コンテンツを創り、クリエーターに新たな創作チャンスを与えるよう促す。」

(総務省、文部科学省、経済産業省)

○文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(IPマルチキャスト放送及び罰則・取締り関係)報告書(案)」(2006年6月21日)

IPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱い等について

(1)基本的な考え方

○「放送の同時再送信」部分については、

IPマルチキャスト放送による地上デジタル放送の同時再送信が平成18年末にも開始されることにかんがみ、早急に「有線放送」と同様の取扱いとする。その際、現在有線放送になされている有利な取扱いの内容について、有線放送の実情等の変化を踏まえ、適切なものに改める。

○IPマルチキャスト放送による「自主放送」部分については、

(ア)論点が広範にわたること、権利を制限される実演家等の理解を得るために十分な準備期間を設けた上で検討する必要があること

(イ)放送新条約の検討状況や、今後の通信・放送の融合に係る放送法制の見直しの検討状況及びIPマルチキャスト放送の実態を見極める必要があることから、直ちに制度改正を行うことはできず、今後、引き続き検討を行った上で結論を得る。

(2)具体的措置内容

?@有線放送により放送を同時再送信する場合の規定の見直し

有線放送事業の大規模化等に伴い、実演家及びレコード製作者に新たに報酬請求権を付与することが適当。

?AIPマルチキャスト放送により放送を同時再送信する場合の規定の見直し

有線放送と同様、原則として、実演家及びレコード製作者に与えられている許諾権を報酬請求権に改めることが適当。

?B非営利かつ無料で放送を同時再送信する場合の規定の見直し

基本的に、有線放送と同様に取り扱うべき。

?C権利制限規定の在り方

?D著作隣接権の付与及び一時的固定

?E著作権契約の在り方

従来型の小規模な有線放送事業者への配慮が必要。関係団体の円滑な合意形成に向け、文化庁も適切な支援を行う必要がある。

(3)通信・放送の融合の進展等を踏まえた今後の検討の在り方

IPマルチキャスト放送のうち、「自主放送」の部分の取扱いについては、事業の実態の推移や放送法制における位置付け等に留意しつつ、関係省庁間で連携をとりながら、引き続き検討を行うことが必要。

(まとめ)

※ 「放送の同時再送信」に関する立法化

※「自主放送」については、結論が出ていない。

ユビキタス社会の実現(理想論)vs 地デジ対応等による地方局の経営環境の悪化(現実論)

4.事例研究 〜「選撮見録」事件(大阪地裁平成17年10月24日判決)

1) 事案の概要

クロムサイズ社の「選撮見録(よりどりみどり)」は、マンションの共用サーバー(大容量ハードディスク)に住民が予約した番組あるいは全局予約をしてテレビ番組を24時間、一週間分録画予約し、その中から見たい番組だけを再生することができるシステムであるが、在阪民放5社が、その使用、販売の差止めを求めた事案。

2) 争点

(5) 被告商品の使用時において、被告商品のサーバーのハードディスクに放送番組を録画することは、放送を送信可能化するといえるか

(6) 被告商品の使用時において、被告商品のサーバーのハードディスクに放送番組ないし放送に係る音及び影像を複製する主体、放送番組を公衆送信する主体、放送を送信可能化する主体は、被告(クロムサイズ社)といえるか

(7) 被告が、複製、公衆送信ないし送信可能化の主体ではない場合における被告商品の販売差止め等の対象とすることの可否

(8) 被告商品の使用時において、被告商品のサーバーのハードディスクに放送番組ないし放送に係る音及び影像を複製することは、著作権法30条1項(同法102条1項により準用される場合も含む。)により適法化されるか(「私的使用のための複製」の抗弁)